ネイチャーポジティブに貢献するための行動

「地域生物多様性増進法」施行後の自然共生サイト

法制度施行後の主な変更点について

2025(令和7)年4月1日から、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下、地域生物多様性増進法)が施行されました。それに合わせて令和6年度までに実施された「自然共生サイト」認定制度は、地域生物多様性増進法に一本化されます。

大きな違いとして、自然共生サイトは「場所」を認定する制度でしたが、新法では「活動」を認定する制度になりました。

主な変更点

| 認定対象 | 「区域の指定」ではなく、生物多様性を増進する「活動実施計画」が認定の対象となる。 |

| 認定範囲 | 「現状で生物多様性が豊かな区域」の認定ではなく、「生物多様性の維持、回復、創出する活動」を認定する。 |

| 認定者 | 環境大臣だけでなく、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)が認定者となる。 |

| 事務局 | 申請手続きや審査は「独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)」が行う。なお、申請は常時受け付け可能である。 |

| OECM | 活動状況の内容によってOECMの登録時期は異なる。既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動の場合にはその活動場所を登録する。生物多様性を回復、創出の活動認定の場合は、生物多様性が豊かになった時点で登録を行う。 |

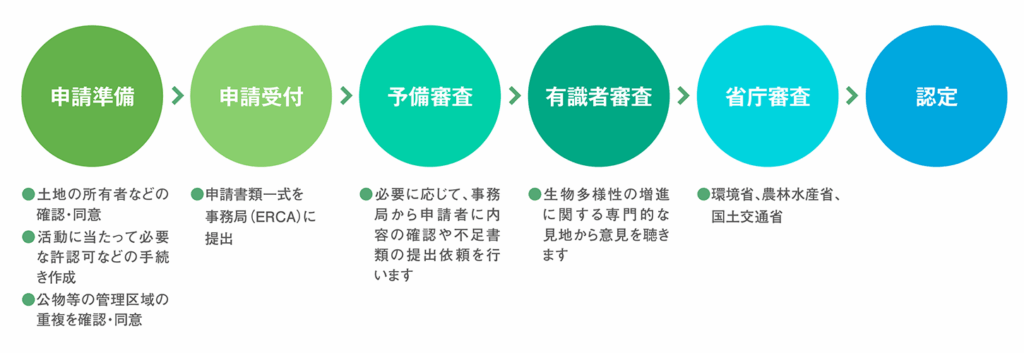

申請から審査までの主な流れ

自然共生サイトの認定には、申請から審査まで6~7カ月の期間が必要です。

認定計画に係る法律上の特例と税制優遇

2025(令和7)年度以降に自然共生サイトの認定により、新たな法律上の特例が認められます。

例えば、これまで保護地域等での樹木の伐採には各関係機関に対して別々に書類申請していましたが、今後はワンストップ化により、1回の申請で対応可能になります。

また、「生物多様性維持協定」を締結した土地の所有者は利用についての制約を受けるため、対象となる土地の相続性・贈与税の評価額を20%減額する税制優遇措置が実施されます。

法施行前に認定された自然共生サイトの扱い

法施行前の2023(令和5)年度、2024(令和6)年度に自然共生サイトに認定された場所については、認定期間である5年間は有効です。

ただ法に基づく認定には、生物多様性を維持する活動として、新法に基づく申請を行う必要があります。

また、旧制度で認定を受け、5年後に更新を希望する場合についても、同様に法に基づいた申請が必要です。

関連するブログ記事をキーワードで探す