ネイチャーポジティブに貢献するための行動

自然共生サイトの特徴

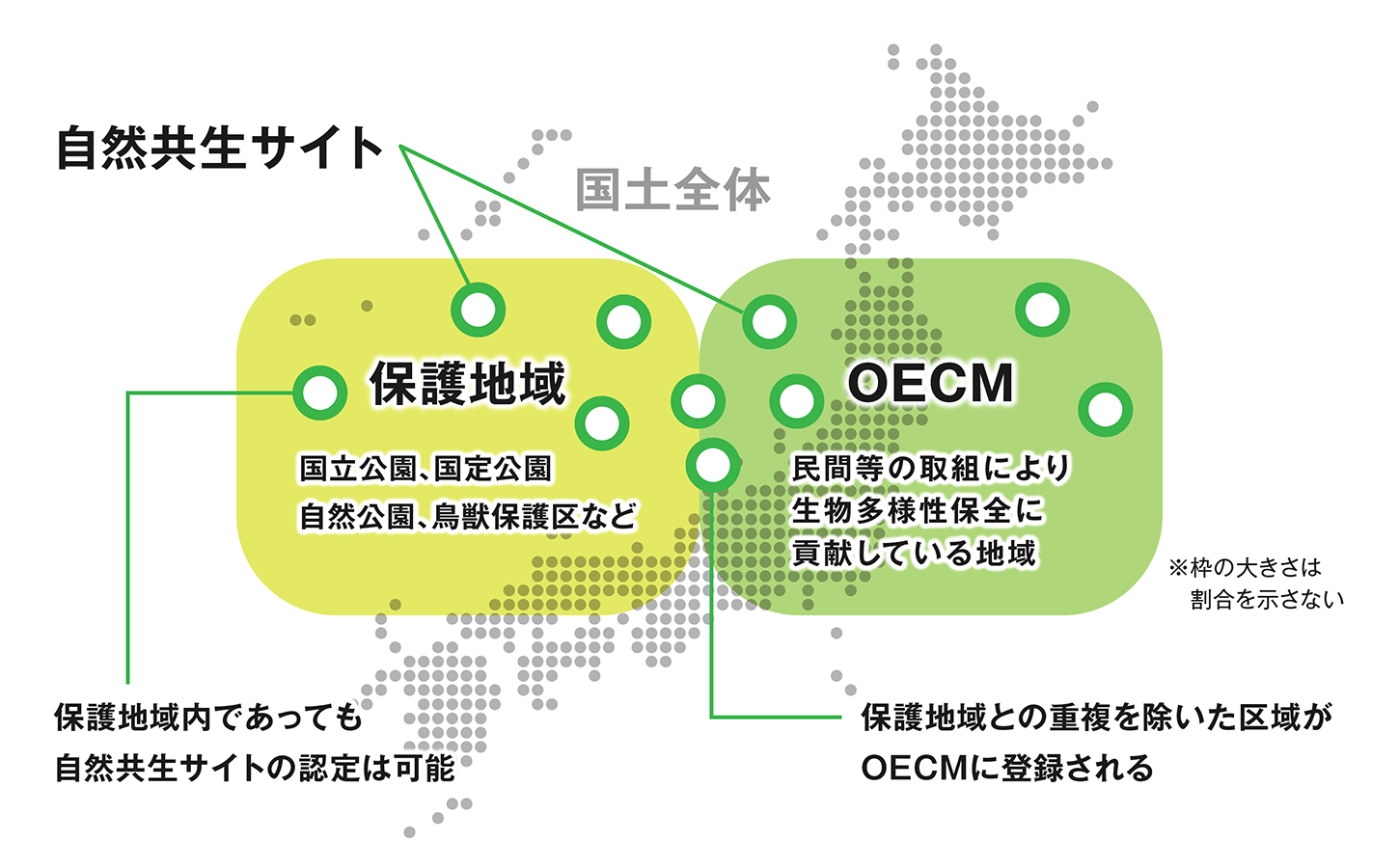

自然共生サイトとOECM

「自然共生サイト」は2023年度に民間等の有する土地のうち、生物多様性の保全がなされている場所を環境省が認定する制度として始まりました。

OECMは2010年の愛知県名古屋市で開かれた生物多様性条約第10回締結国会議(COP10)で採択された愛知目標に位置付けられた施策で、日本から始まった制度です。

国立公園、国定公園、自然公園、鳥獣保護区などは、自然保護を目的として、法的な規制が行われている保護地域です。しかし、保護地域になっていない場所でも、生物多様性の保全に役立っている地域や場所があります。

OECMはこれら保護地域以外の場所であっても、生物多様性保全に貢献する場所を国際データベースとして登録する仕組みです。

自然共生サイトは、OECMの設定を国内で推進するために行なわれるものであり、民間等の所有する土地も対象となります。

また、特徴の一つとして、OECMは保護地域以外が登録対象となりますが、自然共生サイトは、国立公園などの保護地域内での民間等による取組みも認定対象にしています。これは、日本の保護地域には民間の所有地も指定されるケースが多く、保護地域であっても、生物多様性保全の活動を促進することが重要なためです。

保護地域、OECM、自然共生サイトの関係

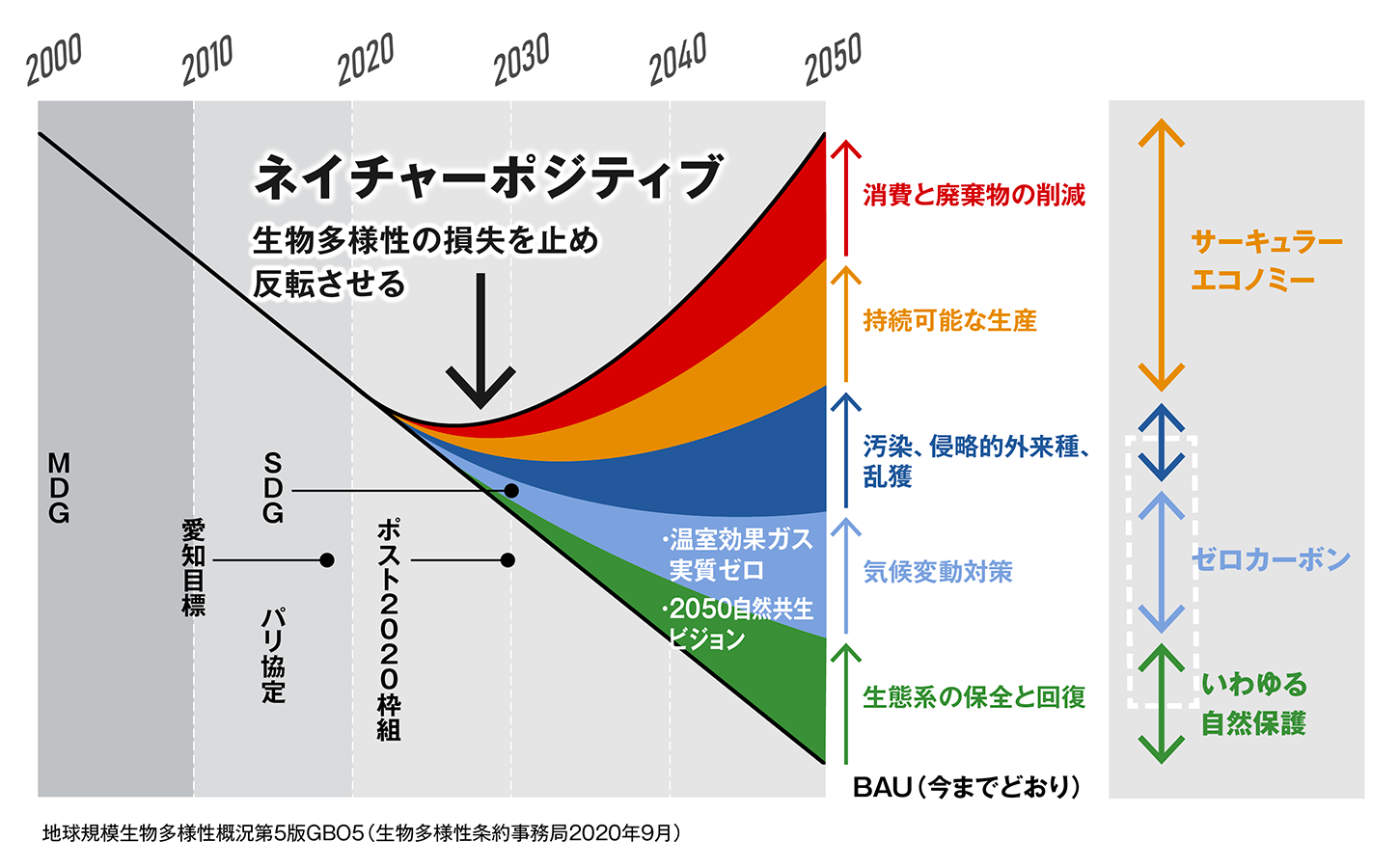

生物多様性の損失を減らし、回復させる行動の内訳

自然共生サイトの対象となる区域

自然共生サイト制度では、生物多様性の保全が図られている区域を認定の対象としています。対象となる区域としては以下のような場所を対象としています。

企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオトープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活用されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、水源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・訓練のための草原 ……

自然共生サイトの認定基準

自然共生サイトの認定基準のうち、生物多様性の価値に関する基準として、以下のいずれかの価値を有することが必要です。

生物多様性の価値に関する基準

*(1)~(9)のいずれかの価値を有すること| 場 | (1)公的機関により生物多様性保全上の重要性が認められている場 |

| (2)原生的な自然生態系が存在する場 | |

| (3)里地里山など二次的自然環境の生態系が存在する場 | |

| (4)健全な在来種中心の生態系が生態系サービスを提供する場 | |

| (5)地域の伝統文化のために活用される自然資源を供給する場 | |

| 種 | (6)希少な動植物が生息・生育している、またはその可能性が高い場 |

| (7)分布が制限されている、特異な環境へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息・生育する、またはその可能性が高い場 | |

| 機能 | (8)越冬、休息、繁殖、採餌、移動(渡り)など動物に重要な場 |

| (9)保護地域に隣接・接続し、緩衝や連続性を高める機能を持つ場 |

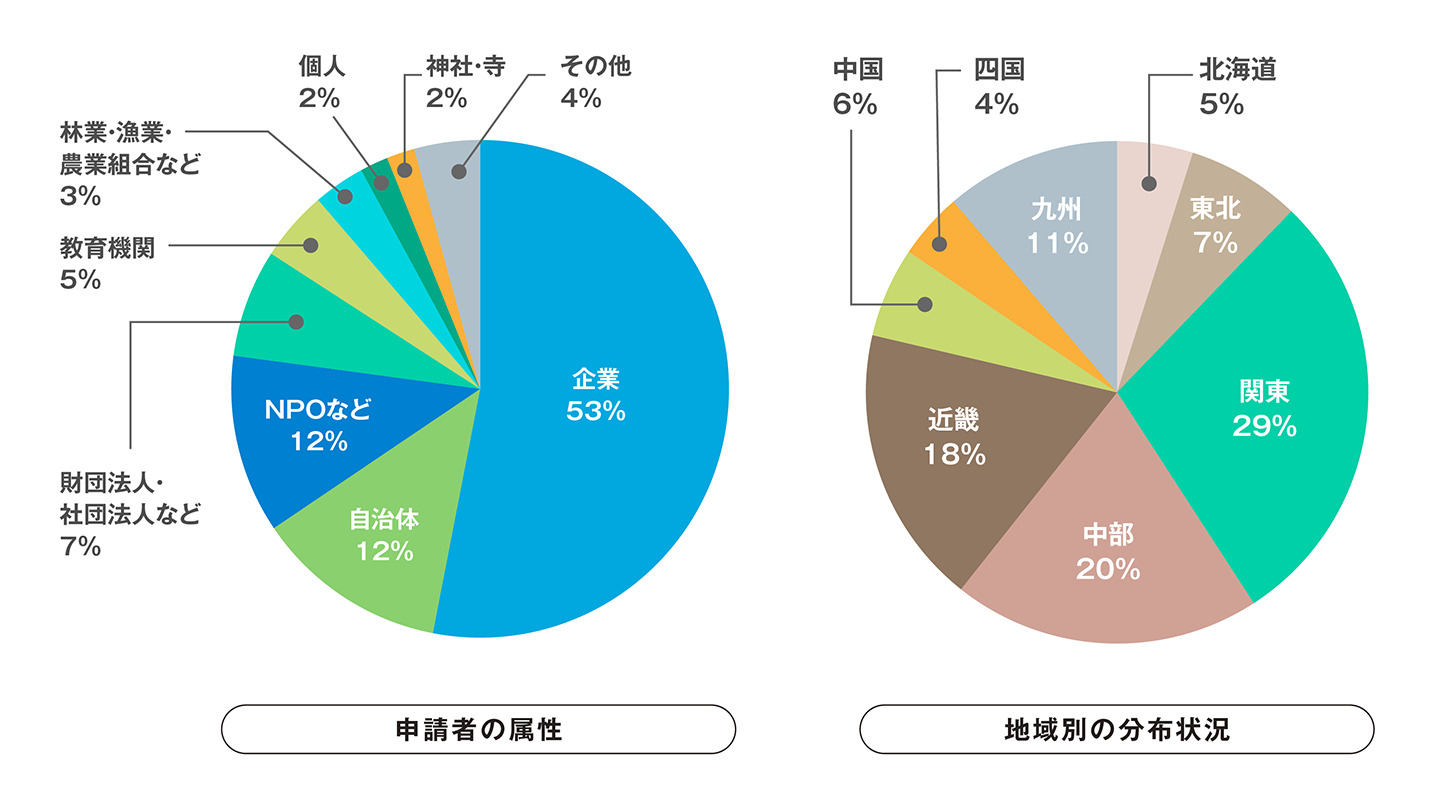

自然共生サイトの申請者の属性や地域分布

2025年後期までに認定された自然共生サイトについては、環境省のHPに公表されています。申請者の属性を見てみると、企業が最も多く全体の半分以上を占めています。次に多いのが自治体とNPOとなっており、これら3つが全体の75%以上を占めています。残りは、財団法人、社団法人、大学などの教育機関、森林組合や漁業組合、個人、神社や寺などとなっています。

地域別の分布状況を見ると、関東が29%と最も多く、次いで中部が20%、近畿18%、九州11%、東北7%、中国6%、北海道5%、四国4%となっています。認定地は全国に分布していますが、特に三大都市圏を中心に都市に近い場所も多く認定されているのが特徴となっています。

関連するブログ記事をキーワードで探す