ネイチャーポジティブに貢献するための行動

関連するブログ記事をキーワードで探す

この記事の執筆者

菊原 久美

関東環境技術センター

1993年入社。主に自然環境調査や環境影響評価業務に従事。現地調査では動物分野を担当し、特に昆虫や魚類調査を得意としています。趣味は鳥の羽根集め。調査中で見つけると、ちょっと嬉しくなります。最近の目標は、いつまでも元気に現場で活動できる技術者でいること。そのために、日々、体力と気力の維持に努めています。

自然共生サイトとは

自然共生サイトとは、民間などの取組みによって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する制度です。2025年度からは法制化され、場所だけでなく生物多様性保全活動も認定されるようになります。

自然共生サイトは、企業、団体、個人、自治体など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国(環境省)が認定する制度です。

この制度は2023年に始まり、2025年3月時点で全国328カ所が認定されています。

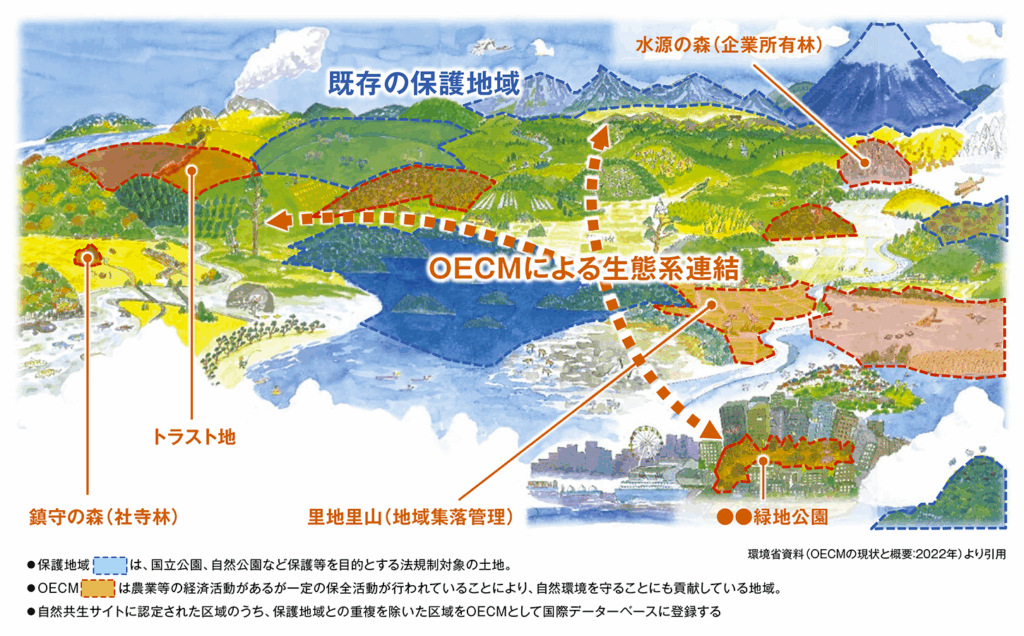

認定された場所は、自然保護を目的に保全されてきた場所(ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、水源の森等)だけでなく、民間等の取組みによって生物多様性の保全がなされている場所として、工場緑地、里地里山、ゴルフ場の緑地、河川敷などこれまで自然保護の枠組みに入っていなかった場所も認定されているのが大きな特徴となっています。

なお、2025年4月からは自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されて、申請の手続きは独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が行うようになりました。

法制化後は、場所の認定だけでなく、新たに生物多様性の維持、回復、再生に関する活動について認定が行われます。

自然共生サイトの理解を深めるために、背景や概要について次項に示します。

自然共生サイトが始まった背景

30by30目標(サーティ・バイ・サーティ)

30by30目標は、2030年までに陸域の30%と海域の30%を保全・保護することを目指しています。2021年時点では、陸域の保全率は20.5%、海域の保全率は13.3%です。特に海域の保全に向けた取組みが求められています。

政府は2023年3月に「生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定しました。

基本戦略として「生態系の健全性の回復」を掲げており、取組みの目玉として、2030年までに陸域と海域の30%以上を効率的に保全する「30by30目標」を定めました。

しかし、2021年時点の日本の保護面積割合は、陸域で20.5%、海域で13.3%でした。

国立公園、国定公園、自然保護面積を大幅に増やす必要がありました。そこで環境省は保護地域以外の生物多様性保全に資する地域として新たにOECMを制度化して保護区域を増やす検討を始めました。

OECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)

OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)

OECMは保護区域以外でも民間などの取組みによって生物多様性の保全が行われている区域のことを示します。

都市部の緑地や農地、ビオトープなどこれまでの枠組みでは評価されていなかった場所もOECMに登録することにより、30by30目標の保護地域(Protected Area)に組み込むことが認められています。OECM登録は国際機関のデータベース登録となるため、国内の認定地を「自然共生サイト」として制度化しました。

自然共生サイトの認定基準は国際的なOECMの基準に合わせて作られています。自然共生サイトに認定された場所は、保護区域との重複を除いた区域をOECMとして国際データベースに登録します。

ネイチャーポジティブ(自然再興)

生物多様性の損失は温暖化対策と並んで人類の存続を脅かす全世界共通の課題として認識されています。2022年12月に開催されたCOP15において新たな国際目標として「2030年までに生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる」ネイチャーポジティブ(自然再興)が掲げられました。また、新たな世界目標「2050ビジョン」として「自然と共生する世界」を実現し、2050年までに生物多様性を完全回復させることを最終目標としています。

現在、世界では人間の経済活動によって、生息地の消滅や生息環境が悪化し、多くの生物が絶滅の危機に瀕しています。この状況を変えるには、単なる自然保護だけでなく、経済、社会、政治、技術の全ての分野が、取組みを改善していくことが求められています。

関連するブログ記事をキーワードで探す