空中・水中ドローンを使った藻場調査実証試験

この記事の執筆者

本原 清彦

環境事業本部

1995年入社。環境アセスメントをはじめ、騒音・振動に関する各種調査業務に長年従事してきました。 これまでの経験を踏まえ、近年ではドローン技術の活用をはじめとする、時代の変化に即した技術やサービスの開発にも取り組んでいます。 変化は常に起こり続けており、それを的確に捉え、柔軟に対応していくことの重要性を日々実感しています。 従来の手法や固定観念にとらわれることなく、変革を恐れず挑戦する姿勢を大切にしています。

山下 悟

環境事業本部

2017年入社。主に生活環境の保全に関する調査を担当してきました。 近年はドローンを活用した調査にも挑戦しており、広範囲かつ高精度なデータ収集を通じて、調査の効率化と精度向上を図っています。 専門性のさらなる向上を目指し、現在は技術士資格の取得にも取り組んでいます。 現場での経験と知識を活かしながら、より信頼性の高い調査を行える技術者を目指しています。 最近のマイブームは、自宅近くのスタバで、こだわりのカスタムドリンクを楽しむことです。

はじめに

2020年頃からドローンの活用が急速に広がる中、当社でも環境測定分野へのドローン技術の応用を進め、従来の現場作業の代替や新たなサービス展開に向けた活用方法を模索してきました。

一方、ブルーカーボンによって創出されたCO₂吸収量の認証取引が国内でも始まり、社会的な関心が高まっています。

こうした流れの中、以前より交流のあった広島県内で環境装置の開発を手がける企業『株式会社トロムソ』を中心に、因島(広島県尾道市)にてブルーカーボンの技術開発プロジェクトが始動しました。当社はこの機会を捉え、藻場を対象とした空中・水中ドローンの活用に関する実証試験に取り組むことにしました。

実証試験の目的

ブルーカーボンの藻量測定手法の検証

カーボンオフセットと環境保全を両立するブルーカーボンのクレジット化に向け、藻類の量を効率的かつ正確に測定する技術の可能性を探る。

空中・水中ドローンの補完的活用

空中ドローンと水中ドローンのそれぞれの特性を活かし、従来の船舶や潜水による非効率な調査手法に代わる新たなアプローチを試験する。

実証試験の概要と使用機材

実証試験の概要

ブルーカーボンのクレジット化を普及させるうえでの課題の一つに、藻類の量を正確に把握することがあります。空からの観察だけでは精度に限界があり、船舶やダイバーによる従来の調査手法は効率性に欠けるという問題があります。

本実証試験では、空中ドローンと水中ドローンそれぞれの特性を活かし、互いの弱点を補完することで、藻類の量の把握における実用性の高い調査手法の可能性を検討しました。

実証試験の概要

| 実証場所 | 広島県尾道市因島大浜町地先 |

| 実施日 | 2023年2月22日 9:00-11:00 |

| 天候 | 晴れ |

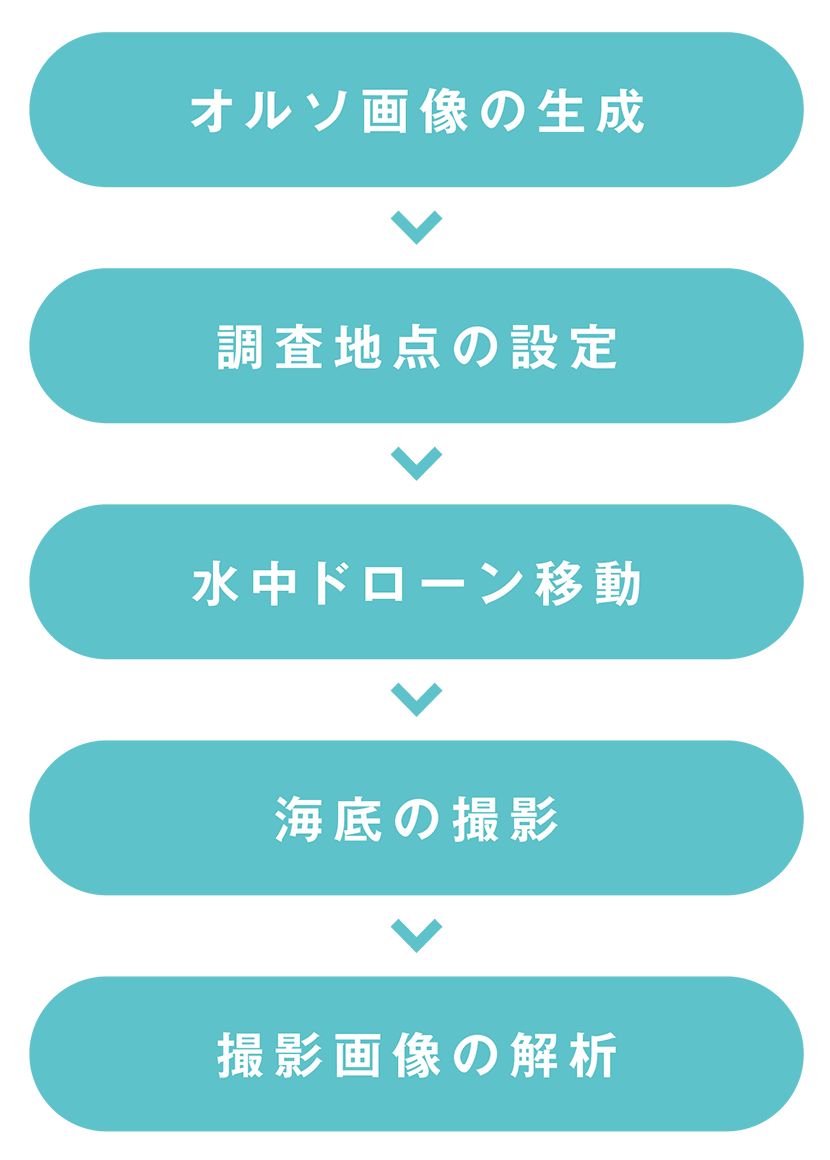

実証試験のフロー

使用機材

本試験に使用した空中ドローンおよび水中ドローンは、いずれも社内で保有している、一般的に普及している機材を使用しました。

Phantom 4 Pro(空中ドローン)

| 対角寸法 | 350mm(プロペラ含まず) |

| 重量 | 1,375kg(バッテリー、プロペラを含む) |

| 出力 | 静止画:JPEG、動画:MP4 |

CHASING M2 PRO(水中ドローン)

| 本体サイズ | 480×267×165mm |

| 重量 | 5.7kg |

| 最大深度 | 150m |

| 最大船速 | 2m/s |

| 航続時間 | 最大4時間 |

| 移動方向 |

360°全方位移動 前進後退/左右平行移動/浮上潜水/パン・チルト |

| 作動温度 | -10℃~45℃ |

| 輝度 | 2×2000lm |

| 出力 | 静止画:JPEG、動画:MP4 |

関連するブログ記事をキーワードで探す